ターナーのアンティークワックスを好んで使ってます。いち使用者の声です。

ワックスとは。

ワックスといっても、いろんなメーカーのものがあります。

DIYで使う「ワックス」は、塗料の一種です。

色付きの物を買えば、着色と保護をいっぺんに行えます。

色をつけたくない場合は、クリアを買えばよいです。

メーカーによってニオイがあるとか、塗りやすいか伸びやすいかなど様々なようですが、使い方の基本としては、布やスポンジにワックスをとって、塗りたい場所に少しずつ塗り拡げていく方法が一般的。

塗った場所のワックスが乾いたら、乾いた布で乾拭きして磨き上げるようにこすると、ウレタンニスとは違ったしっとりとした風合いのツヤがでます。

ワックスのツヤはウレタンニスのツヤとは違った深みのあるツヤになります。

ウレタンニスは硬い塗膜を作って表面を保護しますが、ワックスは柔らかい膜で表面を保護するイメージでしょうか。ワックスのほうが手触りもやわらかく、木の風合いが残ります。

比べると木の質感が残る方がいいような気もしますが、ワックスはウレタンニスよりも熱や水に弱いことは覚えておきましょう。

アンティークワックスの使い方

というわけで、ターナーのアンティークワックスの特徴を。

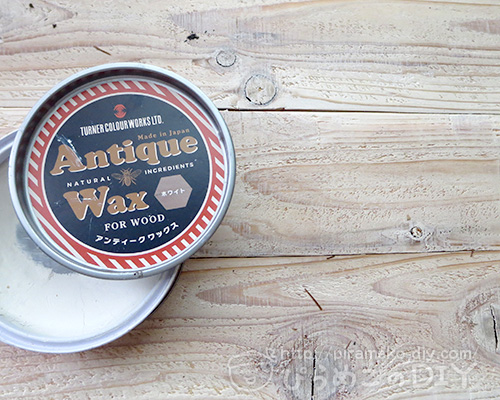

◇ ターナー色彩株式会社 ◇

中身の状態

缶フタは素手であけるのは大変なので、マイナスドライバーやヘラ状のものを使ってテコの原理で開けましょう。

アンティークワックスの主原料はミツロウで、ほぼ固形です。

保管時の温度によってワックスの硬さが変わってくるんですが、30度超えた室内で開けてもクリーム状とまではいかないですね。

臭いを嗅いでみても、そんなに際立った臭いはありません。

ほのかにロウの臭いがするくらい。

塗り方

塗り方は至って簡単です。

ウエス(布)にアンティークワックスを取り、

塗りたい場所へ刷り込んで塗り拡げていきます。これだけ。最初は色の具合がわからないので、少しずつとって重ねていく方が失敗しにくいです。

濃いところや薄いところが出てくるのも味ですが、気になる場合は薄いところにもう一度重ねて刷り込んでいくとよいでしょう。

一度に厚塗すると乾きにくく、色移りの原因にもなります。塗りすぎてしまったところは、塗っているウエスとは別のきれいなウエスで拭き上げておくとよいです。

ウエスでは届きにくい場所は歯ブラシなどを使って刷り込んでいきます。

乾燥時間は15分~30分。塗ったそばからすぐに乾くので、塗ったらすぐに使えるような気もしますけども、念の為30分は休ませてから塗ったものを使用するのがよいです。

左が白木まま。右がアンティークワックス(ウォルナット)を塗ったところ。

塗った方が木目が引き立って雰囲気でます。ウォルナットは結構ダークな色味です。焦がしたような焦げ茶というか。

塗装前のヤスリがけはお好みで。必ずやらなくてはダメってことではないです。ただ、スベスベした表面へ塗るほうがノビが良いので塗りやすいですし凹凸もない方がワックスが馴染みます。仕上がりも上品になりますしね。

これはラスティックパインをSPF材に塗ったところ。ラスティックパインは黄色が強めの茶色です。木目が引き立ちやすい色味。

こっちはホワイトを杉板に塗ったところ。ホワイトは塗りたてはあまり色が乗らない感じがするんですけど、乾いてくると自然に馴染んできます。

アンティークワックスは塗っている間の臭いは、水性塗料並にほぼ気になりません。でも必ず換気はしながらワックスを使いましょう。

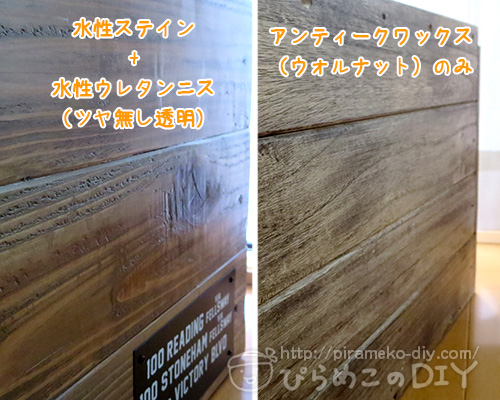

色に深みを出したい時は

アンティークワックスだけでもいいんですけども、どうしても表面だけに色がついているような物足りない感じになるんですね。

深みのある色にしたい時は、水性ステインを先に塗ります。そしてステインが乾いてからアンティークワックスを重ねて塗ります。

水性ステインも一度塗りじゃなくて、薄く2~3度重ね塗りしてから、色付きのアンティークワックスを刷り込んでいくと味わいが出てきます。

色の組み合わせは何通りもあるので、いろいろ試してみて好みのものをみつけてください。

あんまり色を濃くしたくない場合は色がつかないクリアも交えて使うと色を押さえやすいです。

写真はアサヒペンの水性オイルステイン(オーク)にアンティークワックス(ラスティックパイン)を重ねたパイン集成材。

こっちは、カンペハピオのNURO水性ジェルステイン(ウォルナット)+アンティークワックス(ウォルナット)の組み合わせ。少し磨いてツヤを出してます。

水性オイルステイン(オーク)+水性ポアーステイン(チェスナット)+アンティークワックス(ラスティックパイン)の組み合わせ。

水性ポアーステイン(チェスナット)+アンティークワックス(ウォルナット)・・・だったかな?

水性ステインには通常「水性ウレタンニス」を重ねますけども、硬い塗膜で作る質感が時には残念に感じるので、柔らかい風合いを残したい時はこうしてアンティークワックスを使うようにしてます。

着色も保護も一回塗りで済んでしまうのがワックスのいいところですけど、こうして重ね塗りとかやってれば手間がかかるんですけどね。色は重ねたほうが味わい深い雰囲気が出ます。あと、先にステインを塗っておくと塗りムラが目立たないっていうメリットがありますね。

塗った後の様子

においについて

乾燥時の臭いは無臭というわけではありません。それでも有機溶剤のシンナーのようなきつい臭いに比べたら雲泥の差ですけどね。

締め切った室内だと、塗ったものの臭いを嗅ぎに行けば数日間はちょっと蝋のニオイがするかなと。

窓を開けた部屋だと全く気になりません。

色移りと手触り

塗った後30分くらい休ませれば、触っただけで色がつくことはありません。

手触りもサラッとしていて、全くベタベタしません。

でも、乾いた後でも強くこすると少し色が付く場合があります。

なので・・・

椅子の座面や頻繁に水拭きするようなダイニングテーブルで使うのもあんまりよくないかなあ。

本棚もこすれることが多いので、色移りが気になる場合はワックスを使うのはやめた方がいいかも。

水はけ

うっかりこぼして濡らしてしまっても、水が玉になってすぐに染み込むわけではありません。一応撥水はします。

でもそのまま放置すると型がついてしまうので、濡れたらすぐに拭き取るようにしましょう。

使用上の注意

ワックスを使った後、必ず注意しなければならないのが後始末です。

使ったウエスは使い捨てにします。

ですがワックスがついたウエスをそのまま捨てると、乾燥の際に熱を持ち、自然発火することがあると言われています。

それを防ぐために、ワックスがついたウエスはすべてたっぷりの水に浸す事。

バケツに入れなくてもビニール袋に水と使ったウエスを入れて馴染ませておいておいてもいいですよ。

できればゴミに出す時まで水に浸しておき、濡れたままの状態でゴミ袋へ入れて出します。

これさえ守れば、ワックスも気軽に扱えます。

あ、それと、火気厳禁です。

火の気のあるそばで使うのはもってのほか。直射日光の当たる場所での保管にも注意しましょう。

塗料の使い分けについて

私は塗料は水性塗料やワックスをよく使っています。

油性塗料の方が色味がよかったり耐久性があったりするのはわかってるんですけど、今重要視してるのは作業のしやすさなので・・。

塗装をする間の臭いもそうですけど、乾ききるまでの間、臭いを気にせず置いておける場所を確保しにくいっていう理由からです。

水性塗料なら作業時もキツイ臭いは感じにくいですし、乾いてしまえばすぐに部屋に設置しても臭いが気になるということはまずないので、やっぱり扱いやすいんですよね。

ワックスは、地味に塗装が面倒な時や完成後のメンテナンスで塗り直しやすいものに使います。後で解体を考えてる場合もワックスを選ぶかな。

他のワックスは使ってないのでまだわからないですけど、アンティークワックスは油性なのにほぼ無臭。しかも乾きやすいときたもんだで、ついつい買ってしまうのであります。

塗装もまたひと仕事なんですよ。道具出したり養生したり、はたまた乾かすのにも時間かかりますからね・・。体力使うのです。

そのへんの敷居をさげて使いやすくしてくれたのがアンティークワックスです。

筆とか刷毛とか買わなくてもいいんですよ。

新聞紙でも敷いて周りを汚さないようにして、使い古したTシャツを切って塗ればいいのですよ。余計なものは買わなくてよろし。

ほんとお手軽な塗料だなあとつくづく思います。

コメント

こんにちは。

参考になります。

お伺いしたいのですが、突板仕上げのラックに、サンドをかけた後、

カンペハピオ?社の油性オイルステインを薄く塗っから、3時間程放置した後に、

アンティークワックスを布につけて軽く拭くと、オイルステインがかんたんに拭き取られて消えてしまいます。

乾燥時間が短いからでしょうか?

理由と対処法をご教示いただければ幸いです。

たかしさん、こんにちは。

油性オイルステインを塗った後の更なる保護として重ね塗りするなら、油性ウレタンニスや屋外用のニスなどの塗膜がしっかりと固まるタイプがおすすめです。

もし完璧に色味を保護したいとか、ラッカーや水性ウレタンニスを使いたいということなら、「セラックニス」というにじみ防止の塗料を塗って乾燥させた後に使います。セラックニスはアルコールでないと溶解しないので、色止めとして使うことができます。いづれにせよ、仕上がりは薄く硬い塗膜を作るイメージになります。

しかしセラックニスを使った上からワックスはおすすめしません。アンティークワックスはやろうと思えばどこでも濡れますけども、やはり木材に直接なじませてこそキレイに仕上がります。むしろ、着色せずにダイレクトにアンティークワックスだけが1番楽です。

DIYでは油性ステインを塗った後に年月が経過し、先に塗ったオイルが完全に木材に染み込み乾ききった状態(表面がカサついているのを感じるくらい)であれば、ワックスで表面を保護する使い方もできます。木材の性質によるところもあるので、実際は試しに塗ってみてどこまで許せるかというところで妥協する形になりますが。

アンティークワックスは油性です。匂いは少ないけれど溶剤が含まれています。溶剤は油に溶ける性質があるので、重ね塗りしたときに油性ステインと馴染んでしまい、ステインを溶か出してしまっていたのではないかと推測できます。

(例えば爪にマニキュアを塗って完全に乾いていたとしても、除光液を使えば簡単に剥がせてしまうのと似たような原理です。)

もし手軽にステインで着色後にワックスで仕上げるのであれば、ステインは油性ではなく水性ステインを選ばれるとアンティークワックスも馴染みます。

塗り直すなら色のついた部分を取り除くくらい研磨しないとならないのが辛いところですが、ひとまず、油性と水性の塗料の性質をご理解いただければと思います。たくさん種類があって相性があるのが、ちょっと悩ましいですよね。

ぴらめこ様、ご丁寧な回答をいただき、

誠にありがとうございます。

とても分かりやすくとても参考になりました。

塗料にも色々と相性があるのですね。

もう少し勉強してから塗り塗りするべきでした。。

濃い目の茶にしたかったので、

アンティークワックスだけだと、

重ね塗りしても濃くならないと思い、

ステインを下地として塗ってしまいましたー。

完璧に乾ききるまで待つ時間もないので、ステインが溶けても、アンティークワックスを重ね塗りしようかとも考えています。