本棚づくりで作るサイズを決めたら、使う材料について考えると思います。

お店にはいろんな種類の木材が売っていますけども、どれでもいいというわけにはいきません。

インテリアとしての飾り棚であればそれほど強度については気にしなくてもいいかもしれませんが、 本はびっくりするくらい重いです。本棚として使うならあまり甘く見ない方がいいです。

強度がないと使っている途中で棚板がたわんできたり、棚が外れてきたりと危険ですし、せっかく作っても使い物にならないという悲しい事態がおこってしまいます。そんな悲しい思いをしないためにも、せっかく時間とお金をかけて作るなら使う木材の厚さと硬さについて考えていきましょう。

木材の厚さが大事な理由

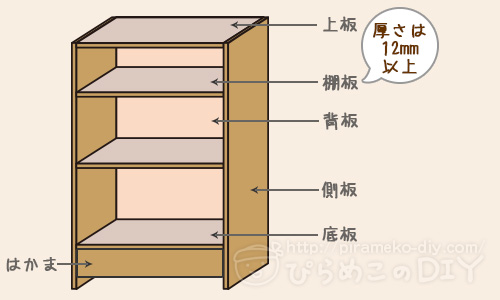

側板は棚板よりも薄くてもなんとかなりますが、棚板は本の重さが思いっきりのしかかる部分になります。作る本棚の幅にもよりますが、最低でも12mm以上の厚さで考えます。

なぜ12mmなのか・・・というのは専門家ではないので強くは言えないんですけども、いくつか材料をそろえて作品を作ってみての経験からの感覚でお話しますと・・

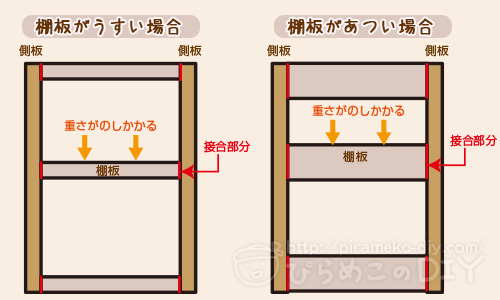

ある程度の厚さがないと接合部分の面積が小さくなってしまい、十分な強度が保てないと思われます。接合面積が大きいほどしっかりとくっつけることができるので、強度もアップする、という考えがまずひとつ。

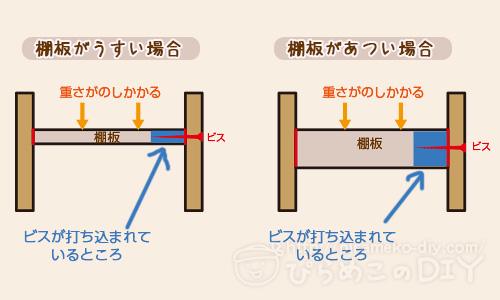

もしビス止めする場合、ビスにある程度の太さと長さがないと強度に耐えられる接合ができないという点もあります。

板が薄い方は厚い方と比べると接合面積が狭く、さらにビスの食いつきが悪いですし、そこへ重さが加わった時に板が割れてしまう恐れもあるわけです。

板に厚さがあると負荷がかかる面積が大きく力が分散されると考えられるので、つまりは厚みがある方が丈夫といえるのではないでしょうか。

軽く知っておきたい木材の硬さ

木材には硬さの種類があります。

| 種類 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 広葉樹 | ナラ(オーク)、クルミ(ウォールナット)、タモ、チーク、カエデ(メープル)、サクラ、アカシア、ブナ | かなり硬い。紅葉したあと葉が落ちる落葉タイプの木が多い |

| 広葉樹 | 桐 | かなり軽く柔らかい。 |

| 針葉樹 | スギ、ヒノキ、マツ | 柔らかめ。年中葉がついているタイプが多い |

一般的には広葉樹は「硬い」とされていますが、桐は例外といえるくらい密度が低い木です。湿気を通しにくく、割れや狂いが少ないです。熱伝導が低いというのも大きな特徴です。

スギやマツなどの針葉樹は、硬い広葉樹と比べると柔らかくしなりがあります。手触りも柔らかい。加工もしやすいので、DIYでわりと万能に使えます。

薪割りをしたことがある方なら木の硬さの違いがよくわかると思いますが、山に落ちているキノコが生えるようなブナやナラの木は、密度がすごいのでノコギリで切るのも一苦労なやつです。

硬いということは密度が高く、丈夫で傷がつきにくいというメリットがあります。

ですが、硬い木は重量もかさみます。

そしてその硬さは素人には加工が難しい。(道具が揃っていて、性質を理解しているならいけると思いますが・・)

長く使うものなら木目と色合いが美しい木材を使ってみたくなる気持ちもわかりますが、価格も高めです。適切な道具を持ち合わせていないのなら、専門業者に切削などの加工部分をお願いする形をとれることが理想的でしょう。

棚づくりに初めてでも使いやすい木材

板の厚さはだいたい決まったところで、今度は、手に入りやすい木材は何なのか、どんな木材を使うのが良いのか。

DIYに慣れていないなら断然、加工がしやすく強度の保てる木材がおすすめです。

加工のしやすさというのは、切断のしやすさ、削りやすさです。他にも塗装のしやすさもありますね。材によって性質が違うので、固さや塗料の塗りやすさはそれぞれ異なります。表面にヤニが出てきて塗装がしにくかったりすることもある。

見た目だけにこだわって硬い材料を選んでしまうと、自分で加工するのが大変すぎることになったり。家庭用のDIY道具を揃えて加工を試みてしまうと、切れないし穴あけは難しいしで、疲れるからもうDIYなんてやりたくないとさえ思えてくるでしょう。

そんな事態を避けるためにも、少ない道具で加工がしやすく、それでいて強度もそれなり。失敗しても痛手になりにくい価格帯のわりとどこでも手に入りやすく使いやすい木材を抜粋してみました。

合板(シナランバーコア)

- 表面が整っているので塗装がしやすい

- 狂いが出にくい

シナランバーコアは表面がきれいで塗装もしやすいのでおすすめです。そして無垢材ではないので、狂いが出にくく、カットがきれいにできていれば、組み立てやすいところがとてもいいです。

木目がないわけではありません。(木目はやんわりついている)

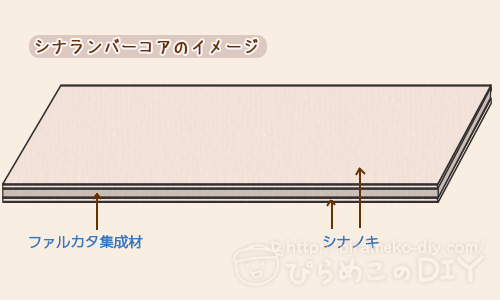

実物の写真が手元になくて申し訳ないのですが、イメージ図のようにファルカタ集成材にシナノキを挟んで作られたものです。薄くても反りにくく強度もあって加工もしやすいと言われています。

表面がシナノキなので、節もなくサラッとしているのが特徴です。軽めのサンディングをするだけで塗料もきれいにのりますし、丁寧に仕上げれば市販品と大差ない仕上がりの塗膜を作りやすいです。ただ木目が薄いので、木の風合いを出したい時は物足りないかもしれません。

厚さはいろいろそろっていますが、持ち上げて移動できるくらいの大きさの本棚を作るなら15mm厚くらいでよいかと思います。(腕があれば9mmとかでも作れると思いますが、作り慣れなうちは厚めな方がよいかと。)壁面に添わせて天井まで届くような、大きく高さのあるものであれば私は最低でも18mm以上を考えます。(このあたりは設計次第にもよるんですが・・)

これを加工するなら3×6尺(サブロク、910×1820mm)のかなり大きな1枚板からできるだけ無駄のない木取りをして好きなサイズを作り出すことができるのですが、なんせ大きな材料なために何の道具も持ち合わせていない状態では扱いが一筋縄ではいきません。

正確に自分でカットするには、のこぎりでのカットは難易度高いので、やはり丸ノコなどの電動工具が必要。しかも、騒音を出しても気にならない作業場があるならいいですけども、アパートやマンションでの作業は厳しいものがあります。

なので合板から作る場合は、購入するお店でカットをお願いするか、材木屋さんで超正確なカットをしてもらうかが現実的ではあります。正確なカットをしてもらうにはもちろん手数料がかかりますが、組み立て時は圧倒的にラクというメリットもあります。好みもありますけども、環境さえ整えばシナランバーで作るのが一番間違いないように思います。

Check ネット通販でシナランバーが買いやすいお店:北零WOOD

ワンバイ材

- ホームセンターに行けばあるので買いやすい

- よく見て買わないと、加工に苦労する

- 使い方次第では、木目や風合いに味を持たせることができる

- 安い

ツーバイ材の仲間で、厚さ19mmと規格が決まっている木材です。スギやマツなどの板材の他にレッドシダー、ホワイトウッドなどの輸入木材があり、SPF材がホームセンターなどで安く手に入る木材のひとつでしょうか。SPFはSpruce(トウヒ)、Pine(マツ)、Fir(モミ)の頭文字をとったもので、よく似た材質なのでSPF材として売られているようです。

白く木目がきれいで加工がしやすいけれど、乾燥が不十分なまま売られているため反りが多いのが難点。なのでよく選んで購入しないと組立時にだいぶ苦労します。また、腐りやすい材質なので屋外で使うには屋外用の塗料を使う必要があります。

SPF材は最初は白くてきれいなんですけども、白木のままで使っていると色がだんだん濃くなっていきます。黄色くなったり、赤っぽくなったり。日焼けもあるかと思いますが、スギやマツみたいに色味が変わっていくんですね。よくいえば飴色っていうんでしょうか。お値段的にも手軽に使える木材ですけども、やはり大事に使うものなら塗装はした方がよいです。

例えば1×6(厚さ19mm×幅140mm)か、1×8(厚さ19mm×幅184mm)あたりは漫画本や文庫本を入れる本棚を作るにはちょうどよさげですね。

1×4材はリーズナブルにそろえられる木材です。どこでも置いてますし。1×4材を繫いで幅広の板材を自分で作り、それを組み立てていく・・・という方法もあります。いい木材を選ばないと組立時に狂いが出て大変なんですけど、かなり安上がりに本棚を作ることができます。

とにかく圧倒的に価格が安いので多少失敗しても痛手が少なく、初めての材料にうってつけ。(といっても、ウッドショックで2022年時点では結構な価格になってしまってますが・・)

ワンバイ材はそれなりにリスクのある木材なので、ネットじゃなくて実物を見て買ってくるのが理想的かなあと思います。

サイズ表を置いておきますので、設計時の参考にどうぞ。

合わせて読みたい ワンバイ材・ツーバイ材のサイズ表 | ぴらめこのDIY

パイン集成材

- ホームセンターに行けば、だいたい置いている

- 反りが出にくく、加工がしやすい

- 集成材ならではのつなぎ目が見える木目

- 少々単調な木目になりがち(好みの問題)

幅15mm~30mmくらいの針葉樹の板を木目を平行にして接着剤ではぎ合わせて作られたものが集成材です。よく乾燥した木材で作られているので反りやねじれが少なく加工時に狂いができにくいのでとても使いやすい木材です。パイン(マツ)は、使い込むほどにアメ色に変わっていくのでその特徴を活かして味のある家具を作ることもできます。

丈夫で狂いのない本棚づくりを望むなら一番手っ取り早い材料は、このパイン集成材なんじゃないでしょうか。

ホームセンターでは、厚さ18mmで各サイズにカットされたものが売られているので、サイズさえ合えば、自分でカットせずともそのまま組み立て作業に入ることもできたりします。

また、棚板をはめ込む溝が掘られているパイン集成材の支柱もあります。これを使うとあっという間に棚づくりが完成してしまうので、こういうものを活用するのも一つの手かと思います。でもそれだと支柱を使うと本棚というより、普通に「棚」を作るとき向けですかね。オープンラックというか。

無垢材は味が出るから好きなんですけども、垂直や並行をとるのが難しい。でも集成材ならうまく加工されている材料でしっかりとした接合ができます。強度もでやすくなる。木目も活かした塗装ができる。とてもバランスのとれた材料です。SPF材ほど柔らかくはない気もしますが、パイン(松)系の材料は一般的なDIY用のノコギリでもカットがしやすく、とても扱いやすいです。

ホームセンターでは限られた集成材しか手に入れることができませんが、ネット通販であれば少し特殊な材料を手に入れることができます。

Check ネット通販で集成材が買いやすいお店:フジイの集成材ネットショップ

見た目にもこだわって作るなら、パイン集成材はとてもおすすめです。

木材はどこから買うのがいいのか

すべて同じ木材で作らずとも、別々の木材を組み合わせて作るのもアリかと思います。側板は安いのを使って天板部分はいいものにしちゃおう、とか。私もよくやります。ワンバイ材とパイン材で組み合わせたり。

できれば材木屋さんへ行って相談しながら木材を購入し、木取り図を持っていき、そのままカットもお願いするのが一番よいとは思うのですが、個人でそういった場所へ行っていいものか迷うものがあるんですよね。

なので私は、とっつきやすいホームセンターで購入するか、ネットで注文するかのどちらかでいつも材料を選んでいます。すぐに手に入れて作り始めたい時はホームセンター、じっくり材料を考えて購入を考えるならネット通販を検討します。

ネット通販のよいところ

余裕があればネットで注文してカットもお願いできると最高なんです。端材もでないし。しかし送料とカットの加工代を節約したいと考えると、自分でどうにかするしかないのが少々つらいところで。

ですが、最近はどういった材料を使いたいかをイメージできるようになってきたので、ここの材料に関してはネットで、細かいところは近所のホムセンで・・といった具合にネット通販も視野にいれるようになってきました。うまくやれば、そこまで高く付くようなこともなかったりします。

価格で決めるか、風合いで決めるか、どこまで自分が加工ができるのか。サイズを見ながら細かく設計を考えつつ決められるのはネットの良いところかと思います。

ホームセンター購入のよいところ

実店舗から材料を購入しても材料カットサービスを利用することができます。自分で運び込むのがちょっと大変ですけども、お店によっては配達サービスや貸し出しトラックがあったりするので、そういうのをうまく使うのも手。大きめの材料をまとめて購入する時は、私はお店の軽トラを借りて運び入れてます。

そのお店にはどれくらいのサイズのものを扱っているのか事前チェックを入れる必要があって、やや面倒なところはありますが、思い立ったらすぐに買ってこれるというのはやはりありがたいです。

おすすめしない材料

ホームセンターには「ファルカタ」という軽くてやわらかい板材もよく見かけますが、本のように重量のあるものを乗せて使う場合は軽くて柔らかい素材の木材はあまりおすすめしません。

ファルカタと桐の違い

大きな違いは「価格」です。素人の見た目にはほとんど違いはわからないくらい性質は似ています。

ファルカタは、集成材として売られていることがほとんどでとてもリーズナブルな価格で手に入れる事ができます。無垢素材の桐も稀に手に入れることができたりしますが、ホームセンターなどで多く出回っているのは「集成材」の方がほとんどです。

どちらも本当に柔らかい素材で切削も簡単に行えるんですが、ちょっと引っ掛けただけで傷や凹みが余裕でつきます。やわらかい素材は重量がかかるとビスが抜けたりしますし、接着面が剥がれ落ちたりと、強度が段違いに落ちます。値段が魅力だからと、これで大きな本棚を作るのはやめましょう。同じく棚板として使うのもおすすめしません。

ですが、軽く扱いやすいところが最大のポイント。小物制作には重宝しますので、適材適所で使いましょう。

合わせて読みたい 桐とファルカタの特徴と強度。DIYで使いたい場所について。

焦らずに材料を決めていこう

DIYでなにかを作るにはそれぞれ希望があってのことだと思います。

強度、デザイン、使い勝手、予算などなど・・・どこまでこだわるのかっていうことになるんですけども、怪我なくDIYを楽しめて、自身の技量や持ってる道具もふまえつつ、バランスを見て材料を決めること。私はそこを一番大事にしてほしいなと思います。

それから、材料の購入を決める前にはできることならぜひとも一度、ホームセンターでいいから木材をお店に見に行ってください。お店によって木材の価格が違うことを知るのはもちろんですが、実物を見ると多分自分が思ってる以上にイメージがつかみやすくなると思いますよ。

こんなサイズがあるのかー、とか、木の質感も新しい発見にもつながります。

自分の手で組み立てて、達成感を味わってこそのDIY。ぜひ楽しんでください。

コメント