DIYで手作りする際の丈夫な棚の作り方を説明します。

重量があるものを入れるからには丈夫なものがいいですし、せっかく作るからには見た目も美しくしたいもの。しかしいきなりプロ級のものを作るのは無理ゲーです。自分でどこまでできるのか、今持っている工具でどこまでできそうなのか。出来る範囲の方法で模索してみましょう。

なるべく丈夫な棚作りを目指すには、以下のことに焦点をあてた作り方をしていきます。

- 重心を考える(設置場所とバランス)

- 使う材料を選ぶ(木材の硬さと板厚)

- 固定方法を考える(補強で大きく変わる)

なぜこれらが大事なことなのか、順番に詳しく解説していきます。

設置場所と重心バランスを考える

丈夫な棚は、棚の設置場所が安定していることが第一前提です。

足場が不安定なところに重い棚を置くというのは、なにかの表紙に崩れてくることもあります。(地震で倒れかかってくるなど)

さほど高さもなく、棚を独立させた形で作る場合は、形状がおかしければそもそも自立ができないので、あまり心配はないと思われます。

気をつけたいのは、ラブリコやディアウォールなどの突っ張り式の柱を使った棚を設置する場合。天井と床にテンションを掛けて固定しています。

この場合、力がかかる位置がわかりにくくなるため注意が必要です。

壁に穴を開けて下地にしっかり固定している場合は問題ありませんが、突っ張り式の壁面収納においては、重要の嵩む物を置くにはあまりおすすめできません。どうしても強度のある突っ張り式タイプの棚を設置するなら、奥行きのある側板を設置できるウォリストがおすすめです。

丈夫で奥行きのある棚を作れる金具「ウォリスト」シリーズを使ってみた感想。

いづれにせよバランスのとれた形になるように設計しましょう。

使う材料を決める

使う木材はできるだけ重量があって硬い素材の方が丈夫になります。

とはいえ、硬ければ100点というわけでもないです。硬い木材は激重なので、移動させるのが至難になります。加工も素人が行うには厳しいものがあります。柔らかさがあると、しなって衝撃を吸収してくれるメリットもあります。

それにDIYするなら扱いやすい厚さと加工のしやすさも考えたいところ。慣れないうちはホームセンターで買えるような材料を使う方が、失敗しても価格的にも痛手になりにくいと思います。

下記のページでDIYに使いやすく、強度が保てる材料を紹介していますが、ホームセンターで買ってくると大きな材料を自宅へ持ち込むのが大変であることは否めません。まとまった材料を注文できるならカットサービス付きの通販を利用するのもひとつの方法ですね。

ネット通販でカットも同時にお願いしてしまうと、あとは組み立てるだけ。とても手軽なDIYが行なえるというのは最高じゃないですか。少々手数料とか配送料もかかるので高くついてしまう雰囲気はあるのですが、考えてみてください。

おおがかりなDIYというのは、それなりの加工が行える工具が必要。それらを自分は持っているのか、そして使いこなすことが出来るのかを視野に入れないといけません。

道具の購入費用も考えると、ある程度の加工はプロにお任せしてしまう選択肢は悪くないと思います。

強度の計算に参考になるツール

木材の種類はわかった。でもどれくらいの厚さがあれば安心できるのでしょうか。

必ずしも使えるというわけではありませんが、以下のような計算ツールを参考までに使ってみるのもおすすめです。

板の厚みは丈夫さと比例していくイメージはあります。

しかし実際は棚板の数によって変わってきますし、使う木材や補強の良し悪しでも大きく強度は変わります。

棚板を多くつけて歪みが少ない形状の場合は、そこまで厚みがなくても維持できる場合もあります。

個人的にはしっかりと物を収納する場合の棚作りなら最低でも板厚は12ミリ~18ミリ、収納用品が数十キロは想定される場合は40ミリを視野にいれるようにしています。(それでも形状によるところが大きい)

単純な話、板の厚みがあればビスを多く打ち込むことができるんですよね。ビスは材を引き付ける力が働くので、協力に固定できるのです。そういった点からも、「厚さ=強度UP」という方向は間違っていないと思います。

使うビスの長さも大事

丈夫な棚にするために意外と重要なこととして、ビスの長さも大事です。

使う種類はもちろんですが、長さが足りないとネジが食いつく部分が少なくなってしまいます。また、素材にあったものを選ばないと、せっかくのビスも効き目が期待できません。

上記のページで基本的なビスの選び方を書いていますので参考にしてみてください。

丈夫な棚板のための固定方法を考える

材料の注文を入れる前にいったん踏みとどまって、棚板はどのように固定するのが最適かを考えてから必要な寸法と材料を決めてからにしましょう。

まず、どんな方法で棚板を固定すれば、丈夫で壊れにくいものが出来上がるのか。

そこを理解していなければいけません。予算や設置場所などの状況によってやり方は様々ですが、棚板の固定について思いつく限りのパターンを並べてみました。

実際に数年いろんな棚を作って使っている状態で、それぞれの感想も踏まえながらちょっと説明してみます。

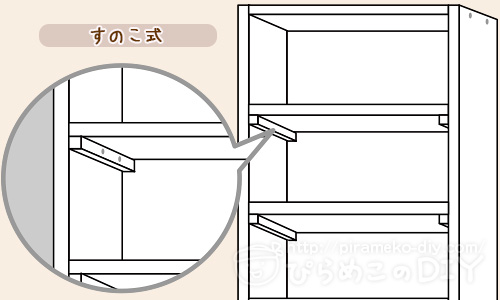

スノコっぽく角材の上に板をのせる「すのこ式」

側板に角材を取付け、そこへ棚板を上から載せるやり方です。すのこの下駄を端っこにつけるイメージです。

強 度☆☆☆☆

見た目☆☆

棚板は載せるだけでなく、さらに角材に固定してしまえば強度はかなり上がります。採寸をしっかりして、曲がらないように固定できればいいので、初心者でも取り付けやすいやり方です。

私も慣れないうちは、もっぱらこの方法で棚板を取り付けていました。

この方法の最大のメリットは材料代を浮かせられることです。

もちろん棚板も厚みがある方が丈夫なものができあがるのですが、棚作りの原理として側板と背面さえしっかり固定できていれば、棚板は薄くてもそれなりに安定したものになります。なので、写真のように棚板に薄い「すのこ」を使うこともできてしまいます。

しかし棚の上の方までめいっぱい使うとなると、角材の部分がひっかかって邪魔になることがあるので、ゆとりある棚の高さで設計を考えること。そして薄い板を棚板として使う場合は、幅を広くしすぎないこと。そこだけ気をつければよいかと思います。

細かいことを気にしなくても形になるのがこの作り方のよいところですが、組み立ての順番を考えないと棚の水平をとるのが厄介になるの注意しましょう。

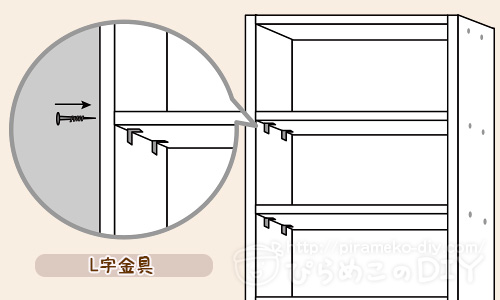

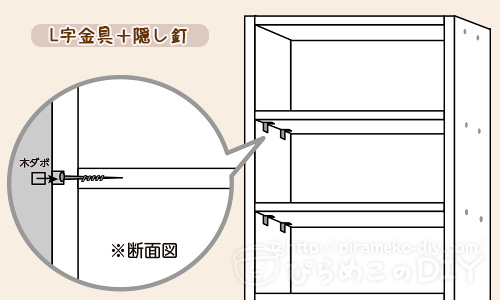

L字金具を使う

側板に棚板をビスで突き付けて接合しつつ、棚板の下へL字金具をつけて支えるように固定します。もしくはL字金具だけで棚板を支えます。

強 度☆☆☆☆

見た目☆☆

いも継ぎも併用して補強として金具を使う場合は側板にビス穴があくので、気になる場合は丸棒か木ダボで隠し釘をします。もしくは木工パテで埋めちゃう。

場合によっては、L字金具や棚受けだけで棚板を固定する方法もあります。

L字金具は、重さに耐えられる厚手のものや幅広のもの、または長さを考慮するとかなり強度が増します。

金具のサイズを増すだけでも丈夫になっていくので、辞書クラスの分厚い本を並べるようであればしっかりしたものを取り付ければ尚良しでしょう。金具は使うほど安定感と安心感があります。

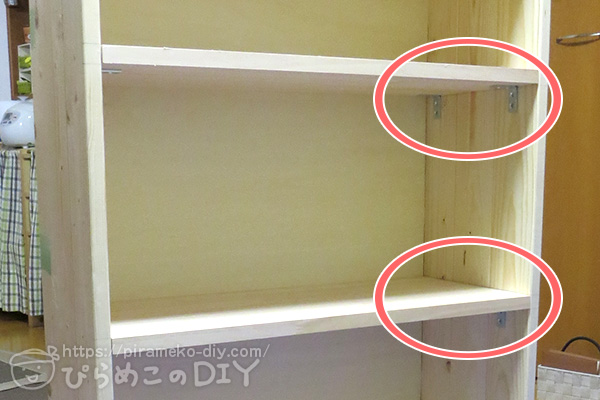

棚板にワンバイ材を使うなら

サイズは限定されてしまいますが、ツーバイ材やワンバイ材を使うなら、専用の棚受け金具を使う方法もあります。

写真は「ウォリスト」という壁面収納棚を作りやすいシリーズの金具(アングル)です。

金具そのものは安くはないのですが、内側から固定ができるので作業がしやすいです。大型の棚作りではだいぶ助かりました。デザイン的にもあまり違和感もないですし。

どうしても金具が見えているのが気になるなら、金具の厚さ分だけ少し削って接合部分をフラットにできると仕上がりもかなりキレイで無駄なく使えるんですけども、その場合はまた専用の道具が必要になるので私はそこは諦めてます。

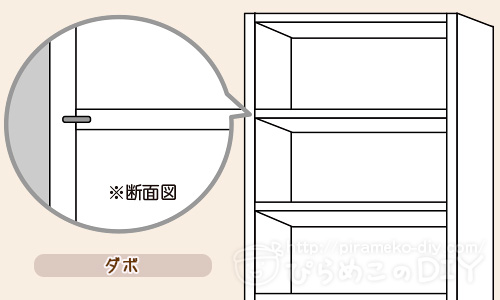

ダボを使う

側板と棚板の側面にダボ穴をあけて木ダボで継ぐやり方です。ビスは使いません。

強 度☆☆

見た目☆☆☆☆

まっすぐダボの穴あけをするのが慣れないと難しいのですが、側板の側面にビスの穴をあけなくてもいいので、スッキリときれいに仕上がります。大型の組み立て式の家具でも見受けられる方法ですが、これだけでは強度が弱いので、どこかに埋込式のねじがついていてうまく補強されていることが多いです。

強度を出すためには、接着剤も併用していることが必須。しっかりと圧着できないと強度は半減します。見た目がスッキリしてとてもいいのですが、使用木材によって大きく強度が変わってしまうこと、板の厚みが足りないと強度を出すのが難しいことなどがあります。

また、これをやるためのハードルが少し高いです。

接着剤が乾くまでの間、しっかりと固定できる道具(クランプなど)を持っていること。ダボ穴をあけるためのガイドを持っていて、側板と棚板を繋ぐ木ダボをいれる穴を正確に開けることができること。これらが条件になってきます。

金具やネジを使わずに家具を作るって憧れるんですけどね。やろうとすると、これを完璧にこなすのは職人技なのではないかと気付かされます。うまく噛み合わせるのが結構大変なのです。隙間を作ってしまうと強度も落ちるので、初心者にはあまりおすすめできない方法です。

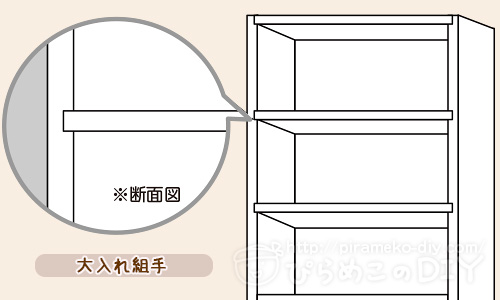

大入れ組手式

難易度の高い上級技。側板に溝を作ってそこに棚板を差し込む方法です。ビスは使いません。

強 度☆☆☆☆☆

見た目☆☆☆☆☆

まず溝を掘る道具が必要になります。トリマーを使う、電動の丸ノコ(テーブルソー)で工夫して溝を切る・・、そういう具合が一般的かと思います。それさえあれば、正確な墨付けさえできればいけそうではあるんですが、大型の工具は敷居が高く、にわかなDIYヤーには手出しできません。

また、継ぎ目の美しさまで追求できるのがこの方法の最大のポイント。そういう意味で超高難度の評価をつけました。

組手にするのが一番強度が高く、ネジ穴もつかず美観を損ねないので、いつかはこの方法で挑戦できるように慣れたらなあと憧れます。その前に電動工具を買わないと。場所も必要だ・・。

この方法なら少し硬い材料でも対応できるので、高くてもこだわりを持って好きな風合いの本棚をつくることができるのではないかと思います。相応の道具と技術があれば。

木枠にパネル方式

棚板は木枠を作ってから薄い板(ベニヤなどのパネル)を載せて作るようにし、側板にビスとボンドで固定します。そして側板から木枠に向かって接合します。

強 度☆☆☆

見た目☆☆

後述する「いも継ぎ」よりも強度があって、スノコ式よりも棚板部分がスッキリしてみえます。側板にはビス穴があくので、気になる場合はふさぐとよいでしょう。

パネル式は部品が多くなってしまうので、数段の棚をこしらえるなら結構めんどくさい感じになります。どちらかというとサイズの大きなシェルフを作るときに使う方法かもしれません。薄い板を使うと大きな棚作りでも棚板を軽量化できるメリットがあります。

棚作りとは少し話がそれますが、枠を準備して自分でパネルを作るこのやり方は棚板作りに限らず、ちょっとした扉を作る時にも使える技です。

棚板は必ずしも薄い板でなくても取外し可能な作りにするなど、工夫をして使うのもよいです。以下のようなラックがそのような作りになっています。

枠のフレームが細いなど選ぶ材料によっては強度が出にくいので、場合によっては重量がかさむような棚作りにはお勧めできませんが、覚えておきたい方法です。

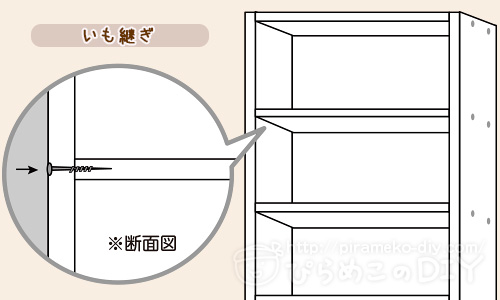

いも継ぎ

木ネジや釘、木工用ボンドを使って側板に棚板の側面を突き付けて固定する方法です。

強度 ☆☆☆☆

見た目☆☆

一番手っ取り早いので、一般的に接合する方法はこれだと思います。

しかし、強度を出すなら木工用ボンドは鉄板。

ビスだけで固定すると負荷がかかる接合面積が狭く、ビス単体にかなりの負荷がかかってしまいます。経年劣化も加わると少しずつ緩みもでてくるので、崩れては困るような場所で使うならボンドも併用して接合面に隙間ができにくく対策をする、ということです。

または、L字金具も併用する。

できるだけ力がかかる場所を分散させるように考えることで、丈夫な棚作りができるんですね。

ビス穴を隠したい時は

棚板をサイドからつけると、ビス穴が目立ってしまいます。ビスの頭が見えていても、錆びるでもないかぎり強度の問題はないと思うのですが、フラットに美しく仕上げたい時は「埋木」という方法もあります。

図のように、ビスを深い位置のところまで入れて凹みの部分に木ダボや丸棒を突っ込んで隠すやり方です。

私もネジ穴は隠して塞ぐことが一時期ブームになっていましたが、解体時があまりに大変すぎるので、最近は別に隠さなくてもいいか・・という方向へ向いています。

これをやるなら作り直すことはないであろう物に限りますかね。

慣れないうちはやりやすい方法で。

そんなわけで、一番強度が強い本棚を作るには「大入れ組手」で作る方法。手っ取り早いのは「いも継ぎ」。無難に強度もあって使う道具が少なくて済むのが「スノコ式」か「パネル式」です。

どの方法が正解かというのは愚問です。状況によって変わってくるので。

もちろんお金をかけて良い材料使って作れるのが理想的ですけども、DIYで自分でなんとかするってそういうことだけでもないじゃないですか。何を一番に考えたいのか、そこを大事にして棚板の固定方法を考えてみてください。

コメント